CARRARA – Ottanta fotografie storiche esposte al Carmi Museo Carrara e Michelangelo raccontano l’opera scultorea del Maestro toscano. I capolavori del Buonarroti interpretati dai grandi fotografi ed editori dell’Ottocento in un dialogo tra marmo e immagine che celebra i 550 anni dalla nascita del “Divin Artista” nella mostra “Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari”.

Il progetto, curato da Rita Scartoni con la consulenza scientifica di Cristina Acidini, offre una rilettura dell’opera michelangiolesca attraverso circa 70 stampe fine art e un nucleo di stampe originali provenienti dagli Archivi Alinari, acquistati dalla Regione Toscana nel 2019 e ora custoditi dalla Fondazione Alinari per la Fotografia. Il percorso espositivo abbraccia 120 anni di fotografia, a partire dal 1852, accompagnando il visitatore in un viaggio che tocca Firenze, Roma, Milano e Parigi, attraverso l’evoluzione del linguaggio fotografico: dalla documentazione oggettiva alle letture interpretative, fino alla valorizzazione del materiale d’archivio come testimonianza storica.

La mostra, inaugurata il 18 aprile, sarà visitabile fino al 26 ottobre 2025. La curatrice Rita Scartoni spiega come sono state selezionate le fotografie.

Quanto lavoro c’è e come sono state selezionate queste fotografie?

Le fotografie sono state selezionate in base a un doppio binario: da una parte un percorso

narrativo che racconta dalle prime immagini tratte degli archivi Alinari su Michelangelo – che hanno

fotografato Michelangelo fino agli anni 50 del 900, quindi 100 anni di storia della fotografia degli

Archivi della Fondazione Alinari – l’altro binario è quello che potremmo definire più emozionale nel

caso delle due stanze della mostra dedicate ai giganti di vetro e ai giganti di marmo, dove abbiamo

intrecciato il tema del gigantismo di Michelangelo che ha creato il David e qui a Carrara.

Aveva immaginato di creare questo colosso che si poteva vedere dai naviganti che solcavano il

mare, per poi arrivare allo spunto dei giganti di vetro che sono queste lastre negative fuori formato,

di cui qui abbiamo una riproduzione fatta ad hoc per Carrara: lastre gigantesche che sfiorano il

metro di lato come nel Mosè di Michelangelo.

Un altro percorso interessante è dato dalla riscoperta dell’Archivio Corsini sulle cave di Carrara,

confluito negli anni 90 circa negli Archivi Alinari, di un fotografo di origine veneta che è stato per un

periodo a Trieste, poi dal 1910 si è trasferito a Carrara e ha contribuito a fotografare il lavoro nelle

cave di marmo soprattutto nel trentennio fascista. Interessante perché la vicenda di Augusto

Corsini è stata ricostruita proprio in occasione di questa mostra, grazie anche al contributo

delle bibliotecarie del Comune di Carrara e della Camera di Commercio di Carrara.

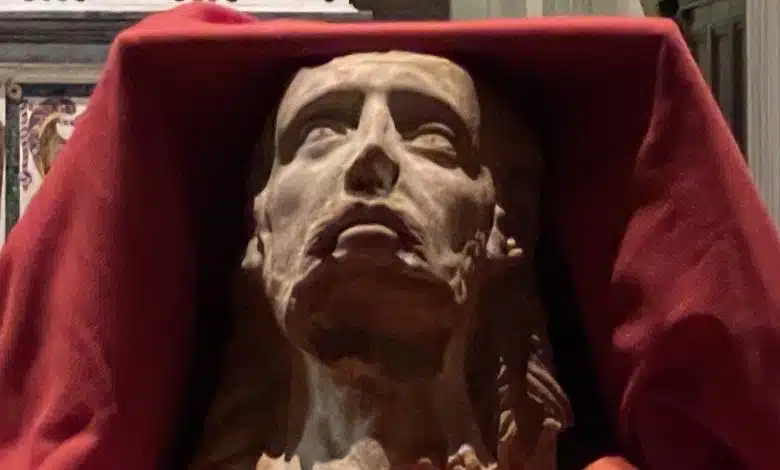

Interessante anche la campagna fotografica che negli anni durante la Guerra lo stabilimento

fotografico Brogi effettua sulle opere di Michelangelo della sagrestia nuova nel complesso

di San Lorenzo a Firenze: un’occasione unica di fotografare le statue tolte dai loro alloggi –

cioè dalla loro collocazione originaria, e di indagarne anche il retro, particolari altrimenti non

visibili rispetto a quando erano messe nella loro collocazione. È stato emozionante aver tirato fuori

questo servizio anche perché l’idea di poter vedere le statue così come l’aveva lasciate a terra

Michelangelo quando, nel 1534, per motivi anche politici, lascia Firenze e si trasferisce

definitivamente a Roma per non tornare mai più nel capoluogo toscano. Vederle come lui le

aveva lasciate prima di essere montate ci avvicina a una lettura più intima con l’artista. Questa è una delle grandi capacità che ha la fotografia, di porre la nostra attenzione su particolari che altrimenti non avremmo avuto modo di vedere o di farci vedere le cose da un altro punto di vista.

La mostra inoltre analizza il rapporto tra scultura e fotografia, dialogo molto difficile per certi

aspetti, tra una forma tridimensionale e uno scatto fotografico che poi riporta quell’immagine

su un supporto di dimensionale. Un dialogo tra materia e luce e vediamo come negli archivi

storici sono valutati anche in maniera leggermente diversa in base alle sensibilità diverse di chi

fotografa, appunto gli Alinari e i Brogi, che nelle foto della sagrestia nuova danno una lettura anche

interpretativa ed empatica delle strutture. L’immagine più antica della mostra risale intorno al 1852 che è l’anno in cui gli Alinari cominciano le loro attività a Firenze e fotografano il David davanti all’arengario di Palazzo Vecchio, quando ancora si trovava lì e poi è stato trasferito alla Galleria dell’Accademia.

Si arriva fino agli anni 60 con le fotografie del bozzetti variamente attribuiti, a bozzetti conservati oggi in casa Buonarroti che sono state le opere preparatorie per le grandi opere, che poi lui ha realizzato.